Monique Lafond

Bela e talentosa, Monique Lafond é estrela de brilho eterno no cinema brasileiro. Com a marca impressionante de 54 filmes no currículo, a atriz sempre privilegiou o cinema em sua carreira, mesmo que tenha atuado na televisão e no teatro – começou sua carreira nos palcos. A trajetória cinematográfica começou no final dos anos 1960 – “Até que o casamento nos separe” (1968 – Flávio Tambellini) é o primeiro filme, mas foi nos anos 1970 que se tornou uma das deusas de nossas telas.

Bela e talentosa, Monique Lafond é estrela de brilho eterno no cinema brasileiro. Com a marca impressionante de 54 filmes no currículo, a atriz sempre privilegiou o cinema em sua carreira, mesmo que tenha atuado na televisão e no teatro – começou sua carreira nos palcos. A trajetória cinematográfica começou no final dos anos 1960 – “Até que o casamento nos separe” (1968 – Flávio Tambellini) é o primeiro filme, mas foi nos anos 1970 que se tornou uma das deusas de nossas telas.

Monique Lafond tem filmes marcantes no currículo, como “As Moças Daquela Hora” (1973 – Paulo Porto), “Enigma para Demônios” (1975 – Carlos Hugo Christensen) e “Retrato Falado de Uma Mulher Sem Pudor” (1982 – Jair Correia e Hélio Porto), mas é em três segmentos que a atriz se tornou inesquecível. O primeiro deles foi com os filmes dos Trapalhões: “Uma vez, inclusive, a Denise Dumont me ligou, perguntando se era legal participar do filme que tinha sido convidada, e eu disse “faça sim, é bárbaro. Você se diverte, aprende”. Grande parte do meu público está aí, com os filmes dos Trapalhões. Eu me afastei porque senão eu ia acabar virando uma trapalhona também”.

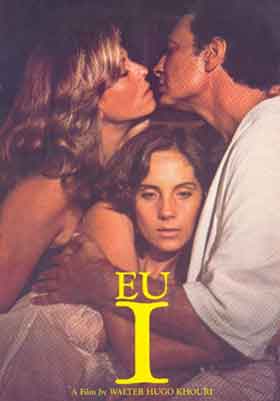

Outro segmento importante são os filmes com Walter Hugo Khouri, um dos maiores diretores do cinema brasileiro: “O Khouri foi me ver no teatro, daí, depois do espetáculo, ele veio falar comigo e disse que queria me contratar. Nós saímos para jantar, depois ele me levou a uma livraria, me mandou ler um monte de livros sobre psicologia, aquelas coisas do Khouri. O Khouri foi meu amigo da vida inteira”. E por fim, Margarida Maria, uma das personagens femininas mais notáveis do cinema e o maior da carreira da atriz – Prêmio Air France, em 1980: “Foi substituindo uma atriz. Foi muito bom fazer aquela personagem, foi muito interessante. Eu amei fazer o filme. Foi um desafio”.

Monique Lafond conversou com o Mulheres por telefone do Rio de Janeiro. Em ótima entrevista, com aquela voz inconfundível, a atriz repassa a carreira, fala dos principais filmes e de nomes essenciais do cinema brasileiro, e de como era fazer cinema nos anos 1970 e agora. Fala também de televisão e de teatro, da sua produtora (com mais dois sócios), Impar Produções, e do trabalho para a terceira idade no Centro de Convivência Cultural da Idade da Sabedoria, no Teatro Gláucio Gil, em Copacabana.

Mulheres: A Andrea Ormond, em seu fundamental blog “Estranho Encontro”, fez uma ótima entrevista com você, revivendo sua trajetória desde a infância, em que você conta sobre o início como bailarina e a projeção da sua mãe em você. Foi no teatro que você começou, não é?

Monique Lafond: Sim, com 11 anos, em “Música Divina Música”. Foi uma versão de “A Noviça Rebelde”, da Broadway, apresentada no Teatro Carlos Gomes. Eu fiz um teste e fui selecionada dentre 500 crianças. Fui escondida com a minha mãe. Foi uma grande montagem, encenada por três famílias, , "Família Von Trapp", com apresentações de terça a domingo e mais as matinês, com três horas de duração. Tinha orquestra de fosso, cenários e figurinos vindo dos Estados Unidos. A Gisela Machado contribuiu no figurino, mas praticamente tudo veio de lá, cenários, aqueles tecidos... A peça ficou sete meses em cartaz e deu muito trabalho, pois com o tempo eles tiraram uma das famílias, que era muito bagunceira, e ficaram só as outras duas se revezando. Daí veio o filme e derrubou a peça. O filme foi um sucesso, eu mesma assisti 11 vezes, porque eu gostava de ver a minha personagem. Ela era, na escadinha, a terceira personagem, a Briguita. Foi o meu início, havia uma disciplina muito grande, com tabelas espalhadas pela coxia, aquele tipo de teatrão que eu gosto tanto, com as anotações do diretor sobre os personagens, o espetáculo..

Mulheres: E aí vem o “Até que o Casamento nos Separe”, em que você, já no começo, contracena com duas deusas que são Glauce Rocha e Darlene Glória.

Monique Lafond; E com o Jorge Dória. Durante minha vida eu fiz quase tudo com o Dória, fui esposa, fui amante, fui filha, só faltou a netinha (risos). A Glauce Rocha era a minha tutora, nas viagens eu ficava com ela no mesmo quarto de hotel. Eu tinha treze anos, era por volta de 1967, 1968, tempos difíceis, com os presos políticos. A gente não ficava sabendo de nada, pois a conscientização não chegava através dos jornais, mas do material que circulava nas ruas. Então a Glauce me dava as coisas para ler. E tinha também a Darlene, esse ser iluminado que eu adoro. A Darlene ficava me dando toques, tipo não faça isso, não faça aquilo, tipo mãezona mesmo.

Como eu sou de uma família de franceses, então havia muito desprendimento da parte dos meus pais, não era esse modelo dos pais brasileiros, agarrados. A gente ensaiava ali no Posto 6, no Teatro Brigite Blair, onde os travestis se apresentavam, e eu ficava vendo, entendendo o outro lado do ser humano, o contrário dessa visão torta de que negro é ladrão, de que essa é puta, aquele é viado. Ia aprendendo a lidar com as pessoas de forma profunda. Para você ter uma idéia, eu fui ter minha primeira relação sexual com quase 19 anos. Ou seja, como eu tive uma criação solta, eu podia ter me descambado, mas não houve nada disso. Acho que é por causa da minha índole mesmo, eu era uma criança adultinha, eu tinha uma consciência maior, não entrei na porralouquice.

Era uma época bacana, a gente trabalhava, trabalhava e trabalhava. Muito diferente de hoje em que todo mundo pode e quer atuar, em que há uma competição enorme. Todo mundo pode tirar o registro. Ou seja, eu peguei as duas épocas, aquela e essa de hoje.

Mulheres: E daí a peça "Os Pais Abstratos", de Pedro Block, virou filme, “Até que a Morte nos Separe” (1968 – Flávio Tambellini).

Monique Lafond: Sim, o Flávio Tambellini (pai) viu a peça e me convidou. Mas eu não me lembro de nada do filme.

Mulheres: Mas eu ia te perguntar exatamente isso, qual era a sua lembrança do primeiro set de cinema?

Monique Lafond. Mas é porque eu não vi o filme. Quer dizer, eu me lembro que era uma casa com piscina, e que a minha mãe era a Vera Barreto Leite. Foi interessante, porque nos anos 70 eu fui fazer um curso de manequim no Senac, que foi quando eu conheci a Alcione Mazzeo, que também fazia o curso, e era a Vera a professora. Nessa época eu fiz também muito teatro infantil, as produções do Aurimar Rocha, dono do antigo Teatro de Bolso, no Leblon.

Mulheres: E daí, talvez, a sua associação com os Trapalhões. Sua atuação com o grupo foi marcante.

Monique Lafond: Sim, foi muito. Eu fiz aqueles filmes todos.

Mulheres: O primeiro foi “Bonga, O Vagabundo” (1971 – J.B.Tanko).

Monique Lafond: Sim, mas no “Bonga” eu fiz quase que só uma figuração.

Mulheres: A estrela era a Maria Cláudia.

Monique Lafond: Sim, e ali nem eram os Trapalhões ainda, era só o Renato, eu conheci o Renato ali. O Tanko é que gentilmente foi me convidando para os outros filmes. Daí eu fiz, inclusive, o maior sucesso dele na época que foi “O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão” (1977 – J.B. Tanko).

Mulheres: Você fez também “Aladim a Lâmpada Maravilhosa” (1973 – J.B. Tanko), “Robin Hood – O Trapalhão da Floresta (1974 – J.B. Tanko), e “Ladrão de Bagdá” (1976 – Victor Lima).

Monique Lafond: E fiz também a linha de shows. Na época havia muito preconceito em trabalhar na televisão, principalmente na linha de shows. Mas eu fazia. Eu precisava pagar as minhas contas, não tinha opção. Desde que eu não me sentisse constrangida, que aquilo não me ofendesse, eu sempre ia aceitando os trabalhos.

Os Trapalhões é referência na minha carreira, é o meu público. Eles eram a Xuxa da época.

Mulheres: Mais que isso, não?

Monique Lafond: Sim, maior ainda. Eu fui a primeira pessoa a fazer a linha de shows com eles. Uma vez, inclusive, a Denise Dumont me ligou, perguntando se era legal participar do filme que tinha sido convidada, e eu disse “faça sim, é bárbaro. Você se diverte, aprende”. Grande parte do meu público está aí, com os filmes dos Trapalhões. Eu me afastei porque senão eu ia acabar virando uma trapalhona também. Além do que, eu também queria fazer outras coisas.

Mulheres: Você falou em televisão, e um trabalho seu que me marcou muito foi um seriado na televisão chamado “Casa Fantástica”.

Monique Lafond: Nossa, é mesmo, era do Negrão, não é? Com o Edson Celulari. Acho que foi o último da Tupi, pouco tempo antes dela fechar.

Mulheres: Isso mesmo, do Walter Negrão, em 1979. Era um seriado delicioso, com uma trama fantástica, em que vocês viajam no tempo.

Monique Lafond: Você se lembra mais do que eu, que ótimo.

Mulheres: Voltando ao cinema, você tem um papel importante em “As Moças Daquela Hora” (1973), do Paulo Porto.

Monique Lafond: Sim. Foi bacana fazer. O engraçado é que eu era virgem na época e daí eu dizia para o Paulo “como é que vou fazer aquelas cenas de amor?”, e ele dizia “pensa que você está comendo chocolate” (risos).

Mulheres: O Paulo Porto é um artista tão importante, mas tão pouco lembrado, não é?

Monique Lafond: Sim, infelizmente. Ele era um excelente diretor. Como era ator também, ele sabia conduzir, sabia extrair sentimentos, não ficava só na coisa da técnica.

Como eu já fazia filmes eu já entendia um pouco da técnica, como me mostrar para aquelas três lentes, sabia me proteger muito bem. Daí teve uma cena engraçada nas filmagens, que foi a última do filme. Eu tinha que atravessar uma praça completamente nua, na cidade de Três Corações. Foi a última cena do filme que fizemos. Eu era a mulher do hímem complacente, então tem uma hora em que meu marido me expulsa, eu saio enrolada em um lençol, ele me bate, eu bato nele, e daí o lençol cai e atravesso a praça.

A cena foi gravada às três horas da manhã, mas do outro lado da praça tinha um tanto de gente me esperando, achavam que iam me ver nua quando eu chegasse do outro lado. Só que eu taquei fita crepe e esparadrapo no seio e lá embaixo, fiz uma espécie de biquíni (risos). E aí eu ficava vendo a decepção das pessoas, gente olhando pelas persianas, e eu chegando lá toda tapada (risos). Logo que acabou, a produção me colocou em uma kombi e fui despachada para o Rio de Janeiro (risos).

Mulheres: Outro filme marcante é o “Enigma para Demônios” (1975 – Carlos Hugo Christensen).

Monique Lafond: Sim, o Christensen foi outro diretor de peso. Ele chegava no set 24 horas antes, ele já filmava editando. E tinha o José Mayer, eu acho que foi o primeiro filme dele. Foi uma grata surpresa conhecê-lo. Ele continua gentil até hoje, como são as verdadeiras estrelas.

Mulheres: Além do trabalho com os Trapalhões outra grande marca da sua carreira é a parceria com o cineasta Walter Hugo Khouri. O primeiro foi “Paixão e Sombras” (1977), com a Lílian Lemmertz. Como se deu a sua parceria com o Khouri?

Monique Lafond: O “Paixão e Sombras” foi um filme importante, representou o Brasil no Festival de San Sebastian, em 1977, mas quase ninguém viu. O Khouri foi me ver no teatro, daí, depois do espetáculo, ele veio falar comigo e disse que queria me contratar. Nós saímos para jantar, depois ele me levou a uma livraria, me mandou ler um monte de livros sobre psicologia, aquelas coisas do Khouri. O Khouri foi meu amigo da vida inteira.

Os filmes dele não tinham roteiro, ele ia concebendo o texto 24 horas antes e ia passando para a gente. O único que teve roteiro foi o “Eu”. Eu não gostava de ficar tirando a roupa, ficar nua. Olhando hoje, a gente sabe que nós, as atrizes, éramos objeto do desejo. Por mais que caprichassem na fotografia, nós éramos objeto do desejo. Como eu já sabia um pouco de técnica, então eu falava que não queria ficar nua e ele dizia “então vamos deixar para fulana”. Ele já sabia qual atriz que poderia tirar a roupa. Porque tinha atrizes que já iam fazendo, nada contra, só que eu tinha um certo constrangimento.

Eu não era só corpo, para mim, na minha cabeça, não tinha essa coisa de símbolo sexual. Eu cheguei a ser rainha de presídio na Frei Caneca, fazia capa de revistas, Ele & Ela, mas bem diferente dessas fotos de hoje, era ainda com estrelinhas. Depois fiz, nos anos 80, a Playboy, gostei, não era vulgar como passou a ser depois.

Eu fui na Frei Caneca e tudo. Mas na época eu não me dei conta da construção dessa imagem. Aliás, nem eu e nem várias outras atrizes. Na minha cabeça eu não tinha nada disso de símbolo sexual. Na época, inclusive, resolvi me enfeiar, cortei o cabelo curto, tirei a maquiagem. Muita gente chegava para mim e falava sobre a minha beleza, mas eu respondia “eu não como a minha beleza”, Chegava a ser cruel, muita gente dizia “você é tão bonita, não precisa de mais nada”. Você paga um prelo alto por ser bonita, acham que você não precisa de mais nada,

Eu deixei de ganhar prêmio, inclusive, por causa de ciúmes de mulher de diretor, ou de produtor, pois muitas vezes não fui chamada para a dublagem, em três filmes eu tive problemas com isso. O próprio Christensen não me chamou para dublar no “Enigma para Demônios”. Só com o tempo é que fui ficando atenta e daí exigia participar da dublagem, que me achassem na hora da dublagem, e fazia constar em contrato. É muito ruim você fazer um filme e depois colocarem uma voz de outra pessoa em você. A minha voz é importante para o meu trabalho, e ela é diferente, tem a minha cara, o tom das personagens.

Mulheres: Depois você fez o “Eros – O Deus do Amor” (1981), com o Khouri.

Monique Lafond: Foi aí que pedi para não ficar nua, falei “dá para ficar de camisolinha?” (risos). No “Giselle” (1983 – Victor di Mello) foi uma toalha. Aliás, eu não sabia que o filme era aquilo. Eles me deram a parte da minha personagem, aquela guerrilheira, tinha uma relação homossexual discreta. Infelizmente, nesse país, eles acabam te rotulando muito. Eu fiz também o “Amor Maldito” (1984 - Adélia Sampaio), sobre um caso homossexual, em que trabalhei com a Wilma Dias, e daí, quando o Sílvio de Abreu me convidou para o filme dele ("Mulher Objeto" - 1981) eu recusei - acho que foi a Maria Lucia Dahl que fez a personagem.

Era sempre assim. Se era para fazer uma homossexual chamavam a mim e a Maria Lúcia Dahl. Daí eu passei a recusar, iam acabar me chamando só para esses personagens. Quando vi o “Giselle”, aquilo era uma porrada, um dos filmes mais assistidos. Se soubesse que seria daquele jeito eu não teria feito. Mas na época eu ia trabalhando, tinha necessidade de trabalhar, já que a televisão não era a minha praia, tive poucos papéis de destaque. O papel que chamou mais atenção, realmente importante que se lembram até hoje, foi na novela “Moreninha” (1975, Marcos Rey), ali eu tive uma personagem de verdade (Marina).

Em relação à televisão, às novelas, eu ainda tenho uma espectativa de que realmente pode ser que ainda role alguma coisa interessante. Eu fiz trabalhos que gostei muito, em minisséries e especiais. Fiz “O Fantasma da Ópera” (1991 – Geraldo Vietri) na Manchete; fiz “Senhorita Júlia”, em p&B, um trabalho bárbaro com o Antunes Filho.

Mulheres: Com o Khouri você fez também o filme “Eu”, em 1987.

Monique Lafond: Eu adorei fazer esse filme, essa personagem. A crítica do Rio foi unânime em relação ao meu trabalho nesse filme. Eu realmente vesti o personagem. E olha que foi difícil, cansativo, com locações em Ilha Bela. Ficamos três meses, todo mundo junto, daí você tem que lidar com humores. Tinha atrizes que de manhã nem te cumprimentava. Mas teve também o Tarcísio Meira, adorei trabalhar com ele. O Tarcísio não colocava ninguém para fazer o contraponto, isso faz uma diferença enorme. Ele dava todas as falas, mesmo sem aparecer, com todo mundo. Pois cinema é isso, você, na maioria das vezes, contracena é com a câmera.

Mulheres: E por fim, com o Khouri, tem “As Feras”.

Monique Lafond: Sim. Com “As Feras” foi o seguinte. Há muitos anos atrás o Khouri fez um filme comigo e com a Lúcia Veríssimo, um caso homossexual que ia entrar em um filme de episódios. Mas como esse episódio ficou sofisticado, muito diferente dos outros, eles resolveram guardá-lo na gaveta. Foi uma produção bonita, anos 50. E aí foram passando anos e anos, até que mais de uma década depois o Massaíni (Aníbal), produtor, e o Khouri resolveram dar continuidade ao filme. Só que eu me recusei a participar. Estava cansada de filmes sobre homossexualismo, e a Lúcia também não quis. Seria até interessante continuar a história daquelas duas mulheres, mas eu não quis. Há rótulos muito fortes nesse país, as pessoas passam a te olhar pelo avesso. Aliás, se você é homossexual nesse país, já te olham diferente.

Daí eles fizeram “As Feras”. O filme foi muito mal lançado, foi na época em que o Khouri já estava doente.

Mulheres: Falar sobre sua carreira cinematográfica sem falar na Margarida Maria em “Eu Matei Lúcio Flávio” (1979), de Antonio Calmon, é impossível.

Monique Lafond: Sim. Eu adoro.

Mulheres: Como você foi escalada para o filme?

Monique Lafond: Foi substituindo uma atriz. Foi muito bom fazer aquela personagem, foi muito interessante. Eu amei fazer o filme. Foi um desafio. Uma atriz tinha sido chamada e não pode participar, daí o Alberto Magno, filho de Jece Valadão (produtor do filme) me chamou. E já era para fazer na semana seguinte. A Vera Gimenez morreu de ciúme da época, hoje é amiga minha. E ela tem um papel importante no filme.

O filme foi muito especial. A primeira cena filmada já era dela morta, naquele camburão. Eles chegaram, tocaram álcool e fogo para limpar o sangue, e me colocaram lá dentro, nua, com mais dois figurantes. Ainda bem que tinha os figurantes. Isso já no primeiro take. Logo depois a cena do enterro, enfim, uma barra (risos). É um filme muito importante, me deu o prêmio Air France, aos 26 anos, quem me deu a notícia foi o Jaguar. Eu estava concorrendo, inclusive, com a Fernanda Montenegro.

Eu fiquei muito emocionada. Meu pai tinha acabado de morrer num domingo de sol. No filme, o personagem do Rodolfo Arena também morria num domingo de sol. E depois o próprio Arena morreu num domingo. O “Eu Matei Lúcio Flávio” é filme muito especial na minha vida. E eu fiquei desempregada durante oito meses depois desse filme (risos).

Mulheres: Mesmo? Por que?

Monique Lafond: Sei lá, acho que olho gordo. Então fui convidada a fazer "Coração Alado” (1980). Era para eu ter uma personagem interessante, a irmã da Vera Fischer, tinha tudo a ver, mas mudaram a personagem umas cinco vezes, me puxaram o tapete. O mesmo aconteceu com o Anselmo Vasconcelos, que fazia aquele homossexual em “República dos Assassinos” (1979 – Miguel Faria Jr). Ele também ficou desempregado um tempão.

Mulheres: Você tem um filme nos anos 1980 que gosto que é o “Sonhos de Menina Moça” (1986 – Teresa Trautman).

Monique Lafond: Sim, esse foi um filme diferente, um filme todo em cima da maneira de se filmar comercial, o que era novidade na época. Não tinha travelling, não tinha câmera em tripé, era tudo filmado em plano-sequência. Eu até achei que não ia dar certo.

Mulheres: O filme tem um elenco feminino fabuloso: Tônia Carrero, Marieta Severo, Louise Cardoso, Selma Egrei, Xuxa Lopes, Dóris Giesse, Zezé Motta, Flávia Monteiro, dentre outras.

Monique Lafond: Pois é. E aí ficamos todas nós lá, foi filmado em 40 dias, mas como a história se passava em 24 horas, então ficávamos com o mesmo figurino, a gente já não agüentava mais aquelas roupas (risos). Mas foi muito bom fazer e ficou super bonito.

Mulheres: Dentre as pornochanchadas que você fez tem uma que eu gosto muito, principalmente da abertura e do encerramento do filme, em que tem uma tomada do seu personagem filmado em cinemascope. É o “Emanuelle Tropical” (1997).

Monique Lafond: É mesmo? Não me lembro dessas cenas.

Mulheres: É uma cena realmente bonita. O filme, nem tanto, mas essas cenas cruciais sim.

Monique Lafond: Vou tentar rever. Aliás, esse filme deu uma confusão... É do Jair e do Hélio ...

Mulheres: Não, é do J. Marreco.

Monique Lafond: Ah, do J. Marreco. Do Jair (Correia) e Hélio (Porto) é o “Retrato de Uma Mulher sem Pudor”. Esse filme deu história, teve barra pesadíssima envolvendo essa produção, com produtor preso e tudo mais. Mas quanto ao “Emanuelle Tropical” pra começo de conversa não me achava nada tropical (risos).

Mulheres: Qual a importância que você vê nas pornochanchadas para o cinema brasileiro, esse filão que está sendo reconsiderado atualmente?

Monique Lafond: Eu vejo assim. Eu fiz muitos filmes, 54 filmes, fiz filmes bons e também fiz filmes ruins. Mas há uma mania em colocar tudo no mesmo saco. Eu não considero, por exemplo, que “Enigma para Demônios” seja pornochanchada, que “As Moças daquela Hora” seja pornochanchada. Só que todo mundo mistura tudo. Para mim pornô, como o próprio nome já diz, é algo mais vulgar. Mas sobre a pornochanchada o que eu acho é que a gente teve que fazer. Inclusive, para se chegar ao que se faz hoje.

Tinha toda aquela precariedade no cinema dos anos 70. Eu mesma cansei de comer sanduíche de mortadela debaixo de caminhão nos filmes do Didi. Era tudo feito na garra. Tinha gente que vendia apartamento para fazer filme.

Hoje tem lei de incentivo. O Collor (ex-presidente Fernando Collor) acabou com a gente. Ele acabou com o cinema e eu vivia do cinema. Daí eu voltei para o teatro, mas o teatro também não é algo do qual você possa viver. E continuei tentando com o cinema. A Aninha, coitada, ficou cinco anos captando para fazer o “Lara” (2002 – Ana Maria Magalhães), é muito tempo.

Mulheres: Me lembro que seria a Vera Fischer que ia fazer a história da Odete Lara, depois acabou sendo a Christine Fernandes.

Monique Lafond: Pois é, loucura dos egos. Mas achei demais a postura da Ana, que me chamou para fazer uma mulher feia, com lepra. Achei tudo de bom. O Walcyr Carrasco também me deu uma bruxa no teatro. Era o que eu gostava, porque durante um tempo era assim, mulher fina, amante, chama a Monique. Viver de teatro é muito difícil, só se produzindo e montar espetáculos como o Diogo Villela, por exemplo, que faz coisas fantásticas.

Eu montei uma produtora, com mais dois sócios, a Impar Produções, onde fazemos vários vídeos institucionais, website, cd-rom multimídia. Atualmente, inclusive, estamos finalizando um documentário sobre a Marlene, essa artista fantástica.

Mulheres: É mesmo? Que ótimo.

Monique Lafond: Pois é, nós nos voltamos sobre ela porque quando a Emilinha Borba morreu e tivemos que pesquisar na internet, nós descobrimos que não tinha nada sobre a Marlene. Daí resolvemos fazer o documentário. Desde o ano passado que estamos fazendo, sem verba, tá difícil. Mas queremos fazer, para ter um registro, botar nos festivais.

Tem também um trabalho sobre uma artesã, Dona Dagmar, uma senhora que tem 22 filhos. Ela faz um trabalho fantástico, tudo tirado do rio, o barro. A produtora tem também um programa voltado para pessoas com mais de 60 anos, tipo de programa que não tem na TV atualmente. Um programa de prestação de serviço. Seria um bloco de cultura e lazer comigo e um bloco jornalístico com Lúcia Leme.

E montamos também o Centro de Convivência Cultural da Idade da Sabedoria. Um trabalho que eu adoro fazer para maiores de 40. Lá nos divertimos muito, são 100 alunos circulando, interagindo, não é o máximo? Ministro as aulas de teatro com André Luiz França, há 9 anos estamos nesse segmento. Entre os meus alunos tem de tudo, gente que estava com depressão, com pânico, gente de longe, gente de perto. Enfim, há uma troca muito grande, muito rica, é um projeto muito importante para eles e também para mim. Todo ano montamos um espetáculo no final do ano. Consegui implantar também as aulas de dança criativa ministrada pela Giselle Ruiz, a roda de leitura pela Eliane Paz, da Cátedra da PUC, e em 2008 quero implantar o Coral, Conversa Vai Conversa Vem, História da Arte, Criação Literária... Ahhhhhh! Eu quero muito ter uma casa, um centro cultural de verdade.

Mulheres: Você fez parte de um cinema, sobretudo nos anos 1970, em que havia uma constelação impressionante de deusas da tela. Como você analisa isso?

Monique Lafond: Eu acho bárbaro. A mulherada estava toda lá no cinema, mas o que faltava eram boas personagens. Só dos anos 80 para cá é que deu uma guinada, com personagens com conteúdo. A Fernanda Montenegro estava até comentando sobre isso outro dia.

É claro que havia personagens interessantes também naquela época, não quero generalizar, mas realmente ficou melhor agora. Você tem aí o Walter Salles, o Andrucha (Waddington), cineastas oferecendo novas possibilidades. E mesmo os outros, tem o Back (Sylvio), o Carlão (Carlos Reichenbach), eu adoraria filmar com o Carlão, mas ainda não rolou.

Com o Collor, muita gente que era do cinema pirou, teve gente que se suicidou, outros foram para a TV, outros viraram jornalistas, outros foram viver no mato.

Mulheres: Eu gostei muito de vê-la na novela “Paraíso Tropical” (2007 – Gilberto Braga). Sinto falta de você nas telas da TV e do cinema.

Monique Lafond: Ah, você viu? Então, foi uma participação. A gente fica esperando um convite, que muitas vezes não vem. Outro dia mesmo me ligaram da produção desse novo filme do Belmonte (2007 – “Minha Vida em Perigo” -José Eduardo Belmonte). Era para eu fazer uma participação, daí eu perguntei qual era o cachê, e a moça que me ligou me disse que não havia cachê, que era de graça. Como assim? De graça? Tem que ter um valor, tem que ter um mínino. Não que eu não faça filme de graça, posso até fazer sim, mas quero uma atenção especial. Quem me ligou nem foi o diretor, foi uma moça da produção, que, com certeza, nem me conhecia.

Outro dia mesmo me ligaram, me chamando para fazer uma "figuração", e o cachê era de 60 reais. Eu disse para a moça, coitada, , completamente despreparada, “escuta aqui, antes de ligar, dá uma pesquisada na internet, entra no site do artista, tem toda a minha vida. Daí você veria o descabimento desse convite”. Teve uma vez que um rapaz me ligou dizendo que queria fazer um filme sobre a participação das atrizes no cinema brasileiro. Daí eu perguntei pelo roteiro e ele nunca mais ligou. Mas é isso. Hoje tem de tudo. Todo mundo faz cinema hoje em dia, tudo agora virou aquela base de uma câmera na mão. E tem as secretárias dos poderosos, que nem sabe quem você é, daí você nem tem mais acesso.

Mas a gente vai trabalhando. Recentemente fiz uma leitura de uma peça com a Tâmara Taxmann, com direção da Maria Pompeu. Vamos ver no que vai dar.

Mulheres: Você agora tem um blog. Como está sendo essa experiência?

Monique Lafond: Eu tenho usado o blog basicamente para os meus trabalhos no Centro de Convivência Cultural. Tem muita gente legal lá no blog, o endereço é http://bloglog.globo.com/moniquelafond/

Mulheres: Eu sempre convido minhas entrevistadas para homenagear uma mulher do cinema brasileiro de qualquer área e época. Aceita?

Monique Lafond: Sim, essa mulher é a Darlene Glória. É a Darlene porque ela é uma mulher iluminada, como atriz, como pessoa. É uma mulher inteira, verdadeira, não tem máscaras, aquele sorriso que ilumina o quarteirão. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela no início de carreira, muito pequena. A homenagem poderia ser também para a Glauce Rocha.

Eu admirava ver a Darlene em “Toda Nudez Será Castigada” (1973 – Arnaldo Jabor). Semana passada eu a encontrei o Rodrigo, o filhão dela. E como são as coisas, as costuras da vida. Eu comecei com ela e depois fiz o “Eu Matei Lúcio Flávio”, que é sobre o Mariel (Mariscot, policial envolvido com o Esquadrão da Morte, com quem Darlene teve o filho, e interpretado por Jece Valadão). A Darlene nunca ficou fazendo caras e bocas, tem uma simplicidade natural de quem é uma verdadeira estrela. Iluminada.

Mulheres: Mais alguma coisa que não perguntei e que você queira falar.

Monique Lafond: Só gostaria de chamar atenção para a produtora, Impar Produções, e o trabalho no Centro de Convivência Cultural. Além de ter adorado a entrevista.

Mulheres: Muito obrigado.

Monique Lafond: Obrigada, adorei.

Em tempo: mais informações sobre Monique Lafond:site: www.moniquelafond.com.brblog: http://bloglog.globo.com/moniquelafond/

Entrevista realizada em dezembro de 2007.

Veja também sobre ela